Kunst und Design – wo liegen die Unterschiede?

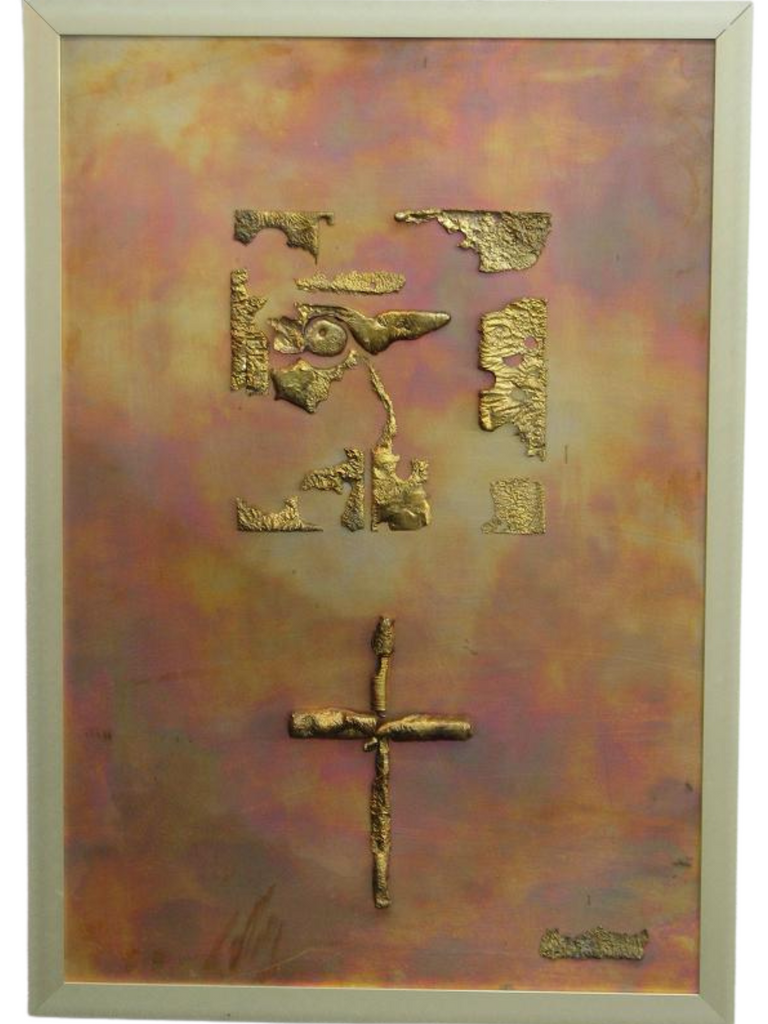

Foto: Metallbild ohne Titel, Christoph Reischer, 2001

Einleitung: Kunst und Design umgeben uns überall – von Gemälden in Galerien bis zu Alltagsgegenständen und Schmuckstücken. Gerade in kreativen Bereichen wie Malerei, Architektur oder Schmuckgestaltung stellt sich oft die Frage, was genau Kunst von Design unterscheidet. Beide Begriffe sind eng verwandt und die Grenzen können fließend sein. Dennoch gibt es wichtige Unterschiede in Zielsetzung, Herangehensweise und Wirkung. Im Folgenden beleuchten wir verständlich und fundiert, worin diese Unterschiede bestehen – von der Definition über Ausdruck und Funktion bis hin zu Ausbildung und Berufsfeldern.

Definitionen: Was ist Kunst, was ist Design?

Kunst wird klassisch als freie schöpferische Ausdrucksform verstanden, die keinem äußeren Zweck dienen muss. Bereits Heinrich Heine schrieb 1838: „Kunst ist der Zweck der Kunst“ – künstlerischer Ausdruck ist also nicht zweckgebunden. Ein Kunstwerk erkennt man oft gerade daran, dass es keinem offensichtlichen Nutzen folgt. Stattdessen geht es um ästhetischen, emotionalen oder geistigen Ausdruck. Kunst existiert um ihrer selbst willen und darf einfach sein, ohne Rechtfertigung.

Design hingegen wird häufig als angewandte Kunst bezeichnet. Der Begriff umfasst die Planung und Gestaltung von Objekten oder Medien mit einem bestimmten Zweck oder einer Funktion. Die angewandte Kunst schließt beispielsweise Gebrauchsgegenstände und Schmuck mit künstlerischem Anspruch ein. Design zielt darauf ab, funktionale und ästhetische Lösungen zu schaffen – sei es in Produktdesign, Grafik, Mode, Architektur oder eben Schmuckdesign. Anders als freie Kunst entsteht Design nicht aus dem völligen freien Spiel der Kreativität, sondern immer auf Grundlage einer Idee, Vorgabe oder eines Ziels.

Zielsetzung: Ausdruck versus Funktion

Ein zentraler Unterschied liegt in der Zielsetzung: Kunst zielt primär auf Ausdruck, Design auf Funktion. Das heißt:

-

Kunst dient vor allem dem persönlichen Ausdruck von Gedanken, Gefühlen oder Ideen. Sie muss keinem praktischen Zweck genügen und kann allein der Schönheit oder kritischen Aussage verpflichtet sein. Kunst darf Fragen stellen, Emotionen hervorrufen oder einfach einen Zustand darstellen – ohne dass daraus unmittelbar etwas „Nützliches“ resultieren muss. Man sagt auch, Kunst sei Selbstzweck. Der künstlerische Prozess ist oft offen und experimentell: Ein Gemälde oder eine Skulptur entsteht, weil derdie Künstlerin etwas ausdrücken will, nicht weil ein bestimmtes Problem gelöst werden muss.

-

Design hingegen verfolgt konkrete Ziele. Eine Designerin entwirft etwas, das für etwas da ist – sei es ein Produkt, das gut funktionieren soll, ein Plakat, das eine Botschaft klar vermittelt, oder ein Schmuckstück, das tragbar und haltbar sein muss. Design wird häufig definiert als das Lösen von Problemen durch Gestaltung. Entsprechend steht am Anfang des Designprozesses meist eine Aufgabe oder ein Bedürfnis: Ein Stuhl soll bequem und stabil sein, eine Website soll benutzerfreundlich sein, ein Logo soll die Marke repräsentieren, etc. Kurz gesagt: Beim Design „geht es um die Erfüllung eines Ziels“– die Form folgt der Funktion. Kreativität im Design ordnet sich diesen funktionalen Vorgaben unter, indem sie innerhalb definierter Rahmenbedingungen nach der besten Lösung sucht.

Ein einfaches Beispiel verdeutlicht das: Ein Kunstwerk (etwa ein abstraktes Gemälde) entsteht, weil derdie Künstlerin etwas ausdrücken möchte – es will etwas sagen, muss aber nichts tun. Ein Designobjekt (etwa ein Stuhl) entsteht, um darauf sitzen zu können – es muss etwas tun (eine Funktion erfüllen) und dabei idealerweise auch etwas sagen (ästhetisch ansprechend sein). Natürlich können die Grenzen verschwimmen – z.B. wenn ein Designerstuhl im Museum steht und wie Kunst betrachtet wird oder wenn Kunst gesellschaftliche Missstände anprangert (eine Art indirekte Funktion). Doch grundsätzlich gilt: Ausdruck steht bei Kunst im Vordergrund, Funktion bei Design.

Kreative Freiheit vs. Zweckgebundenheit

Eng mit der Zielsetzung verbunden ist der Unterschied in der kreativen Freiheit. Freie Kunst genießt weitgehende Freiheit von Vorgaben: Die Kreativität kennt keine Grenzen, es gibt keine verpflichtenden Regeln oder Zwecke, an die sich derdie Künstlerin halten müsste Alles kann zur Kunst werden – eine mit Fett eingeriebene Badewanne oder eine 24-Stunden-Performance ohne konkreten Nutzen. Die Frage “Ist das noch Kunst?” lässt sich weit fassen, solange ein Werk als persönlicher Ausdruck verstanden wird. Diese Ungebundenheit erlaubt Kunst, radikal subjektiv und experimentell zu sein.

Design dagegen ist zweckgebunden. Ein Design entsteht nicht einfach so, sondern immer aus einem Grund.Zu Beginn stehen meist spezifische Anforderungen oder Anweisungen: Ein Problem, das gelöst werden muss, ein Kundenwunsch, ein Nutzerbedarf oder technische Rahmenbedingungen. „Die Aufgabe eines Designers ist es, vordefinierte Ideen zu kommunizieren“, erklärt etwa Art Director Arturo Goosmann, „die meisten Design-Projekte haben eine detaillierte Reihe von Zielen, die erreicht werden sollen.“. Farben, Formen, Materialien – alles wird im Design bewusst gewählt, um dem vorgesehenen Zweck zu dienen. Die Kreativität bewegt sich innerhalb dieser Leitplanken: Sie besteht darin, trotz der Vorgaben originelle und elegante Lösungen zu finden. Dadurch ist Design weniger frei im absolut künstlerischen Sinne, dafür aber zielgerichtet und oft auch interdisziplinär (ästhetisch, technisch, funktional zugleich).

Auch der Arbeitsprozess unterscheidet sich: Künstlerische Inspiration kommt nicht auf Bestellung – eine* r Künstlerin kann warten, bis eine innere Idee oder Emotion “zündet”. Der kreative Flow ist hier eher introspektiv und spontan. Designerinnen starten hingegen üblicherweise sofort, wenn ein Problem gestellt wird: Sie analysieren die Aufgabe und erarbeiten systematisch eine Lösung. In gewisser Weise verlangt Design eine diszipliniertere Kreativität, die sich an Deadlines und Zielvorgaben orientiert, während Kunst eine offene Spielwiese bietet, in der auch Umwege und Regelbrüche zum Konzept gehören dürfen.

Subjektivität und Interpretation

Kunst ist subjektiv. Was ein Kunstwerk „bedeutet“ oder wie es wirkt, hängt stark vomvon der Betrachterin ab. Jede*r bringt die eigene Lebenserfahrung, Gefühle und Gedanken mit ein. Daher kann ein und dasselbe Gemälde bei verschiedenen Menschen völlig unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. „Kunst ist sehr subjektiv und sendet an jeden Betrachter eine einzigartige Botschaft“ – jede Person darf „in die Kunst interpretieren, was sie wollen“. Es gibt keinen einzig richtigen Weg, ein Kunstwerk zu verstehen. Im Gegenteil, gerade diese Offenheit macht Kunst aus. Ein abstraktes Bild z.B. lässt Raum für Interpretationsspielraum, und Diskussionen darüber sind erwünscht. Kunst muss auch nicht „gefallen“ – sie kann bewusst irritieren oder provozieren. So können Kunstwerke vielfältige Emotionen und Gedanken beim Publikum auslösen. Kunst kann zum Beispiel:

-

provozieren oder aufrütteln,

-

Freude bereiten,

-

Traurigkeit auslösen,

-

zum Nachdenken anregen, etc.

Ob jemand ein Werk schön oder „hässlich“, berührend oder verstörend findet, ist letztlich subjektiv und individuell. Diese Subjektivität der Rezeption ist kein Mangel, sondern wesentlicher Bestandteil der Kunst – Kunst fordert die persönliche Auseinandersetzung heraus.

Design ist zielgerichteter in der Kommunikation. Obwohl Design durchaus kreativ und ästhetisch ansprechend sein soll, strebt es eher nach Eindeutigkeit als nach Mehrdeutigkeit. Design „kommuniziert eine bestimmte Botschaft, weil es ein Ziel verfolgt“. Ein gutes Plakatdesign etwa möchte, dass möglichst alle Betrachter die gleiche Kernbotschaft erkennen (z.B. Datum und Ort eines Konzerts). Ein gut gestaltetes Produkt (sagen wir ein Smartphone) soll für alle Nutzerinnen* intuitiv bedienbar sein, ohne großer Interpretationsspielraum. Das heißt, Objektivität und klare Verständlichkeit spielen im Design eine größere Rolle. Designer wenden gestalterische Regelnund Prinzipien an – z.B. Farbharmonie, Lesbarkeit von Schriften, ergonomische Maße – um eine vorhersehbare Wirkung beim Publikum zu erzielen.Dadurch ist Design weniger offen für beliebige Interpretation: Im Idealfall versteht die Zielgruppe die beabsichtigte Aussage oder kann die entworfene Sache wie geplant nutzen.

Dennoch ist auch Design keine exakte Wissenschaft. Menschen reagieren unterschiedlich auf Gestaltung, und auch im Design gibt es Stilrichtungen und Geschmacksfragen. Aber der Unterschied ist: Bei Kunst sind vielfältige Interpretationen Zweck der Sache, bei Design gelten zu viele unterschiedliche Interpretationen meist als Problem (etwa wenn ein Benutzerinterface missverstanden wird). Zusammengefasst: Subjektivität dominiert die Kunstrezeption, während Design eine kontrolliertere, mehr objektive Wirkung anstrebt – zumindest innerhalb der definierten Zielgruppe.

Rolle des Publikums

Damit eng verknüpft ist die Rolle des Publikums in Kunst und Design. In der Kunst entsteht die Bedeutung oft erst im Auge der Betrachter*innen. Ein Kunstwerk lädt das Publikum ein, sich damit auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen oder eigene Emotionen hinein zu projizieren. Die Reaktion des Publikums kann vielfältig und sogar unvorhergesehen sein – und sie vollendet gewissermaßen das Werk. Viele Künstler*innen schätzen diese aktive Beteiligung: Kunst soll zur Diskussion anregen und Reflexion auslösen. Das Publikum ist hier frei – es muss nichtsBestimmtes tun, außer das Kunstwerk auf sich wirken zu lassen und persönlich darauf zu reagieren. In diesem Sinne „gehört“ ein Kunstwerk ein Stück weit den Betrachtenden, die ihm individuelle Bedeutung verleihen.

Im Design ist das Publikum eher Empfänger einer geplanten Botschaft oder Nutzerin eines entwickelten Objekts. Designerinnen denken von Anfang an an ihre Zielgruppe: Für wen gestalte ich das? Wie soll es verstanden oder benutzt werden? Design ist häufig nutzerzentriert. Die Wirkung beim Publikum wird antizipiert und gezielt eingeplant. Zum Beispiel gestaltet eine Grafikdesignerin ein Verpackungsdesign so, dass Käuferinnen im Laden sofort Informationen finden und angesprochen werden; eine Möbeldesigner*in entwirft einen Stuhl so, dass Menschen bequem sitzen können und das Design ihren Geschmack trifft. Hier ist das Publikum nicht Interpret eines offenen Kunstwerks, sondern Mit-Entscheider über Erfolg oder Misserfolg des Designs: Nur wenn die Zielnutzer das Produkt tatsächlich verstehen, mögen und verwenden (oder die Werbebotschaft wahrnehmen), hat das Design sein Ziel erreicht.

Man könnte sagen, im Design spielt das Publikum die Rolle eines** ‘Richters’ oder ‘Kunden’**: Das Ergebnis wird nach Zufriedenheit und Funktionalität beim Publikum beurteilt. Im Kunstkontext dagegen ist das Publikum eher ‘Mit-Schöpfer’ der Bedeutung: Jede Rezeption ist individuell gültig. Natürlich gibt es auch in der Kunst ein Echo des Publikums (Applaus, Kritik, Markt), aber ein Kunstwerk erhebt nicht den Anspruch, allen gefallen oder von allen gleich verstanden zu werden. Design dagegen strebt an, zielgruppengerecht zu sein – es soll genau die gewünschte Reaktion im Publikum auslösen (sei es Kaufimpuls, Informationsaufnahme oder erleichterte Handhabung). Somit ist das Publikum bei Design integraler Bestandteil des Gestaltungsprozesses (Stichwort Usability-Tests, Marktforschung), während es bei Kunst eher ex post in Dialog mit dem fertigen Werk tritt.

Ausbildung und Berufsfelder

Die Unterschiede zwischen Kunst und Design spiegeln sich auch in Ausbildung und Berufsbildern wider. Wer Künstler*in werden möchte, schlägt meist einen anderen Ausbildungsweg ein als jemand, der** Design** beruflich ausüben will.

Kunst studieren bedeutet oft ein Studium der Freien Bildenden Künste an Kunstakademien oder Hochschulen für bildende Kunst. Diese Studiengänge sind sehr offen und frei gestaltet: Es gibt wenige Pflichtkurse, stattdessen viel Raum für eigene künstlerische Projekte und Experimente. Studierende der freien Kunst arbeiten meist autodidaktisch an Malerei, Bildhauerei, Installation usw., betreut von Künstler-Professorinnen. Das Ziel ist die Entwicklung einer eigenen künstlerischen Handschrift und Position, weniger eine direkte Berufsqualifikation. Entsprechend wird ein Kunststudium manchmal scherzhaft als „Persönlichkeitsbildung“ bezeichnet. Nach dem Abschluss schlagen viele Absolventinnen sehr individuelle Wege ein. Beruflich sind freie Künstlerinnen häufig freischaffend tätig: Sie präsentieren ihre Werke in Galerien und Museen, nehmen Aufträge für Kunst-am-Bau oder ähnliches an oder beteiligen sich an Stipendien und Kunstwettbewerben. Einige arbeiten auch in angrenzenden Feldern, etwa als Kunstpädagogen an Schulen oder Hochschulen, als **Kuratorinnen** und Galeristinnen, im Kunsthandel oder als **Kunstkritikerinnen/Journalistinnen** im Kultursektor.. Die Karrierewege sind oft weniger standardisiert; Erfolg als freier Künstler*in hängt stark vom eigenen Portfolio, Netzwerk und Renommee ab. Während einige wenige zu etablierten Größen mit gutem Einkommen werden, bleibt vielen anderen ein eher unsicherer Pfad mit Nebenjobs, Lehrtätigkeiten oder kleineren Aufträgen, insbesondere in den Anfangsjahren.

Design studieren erfolgt dagegen meist an Designhochschulen, Fachhochschulen oder Universitäten in Studiengängen wie Kommunikationsdesign, Produkt-/Industriedesign, Modedesign, Mediendesign etc. Diese Ausbildungen kombinieren künstlerisch-gestalterische Elemente mit technischem und theoretischem Wissen. Im Designstudium stehen z.B. Fächer wie Typografie, Gestaltungsgrundlagen, Digitale Werkzeuge, Materialkunde oder Marketing auf dem Lehrplan. Die Ausbildung ist in der Regel straffer organisiert als die freie Kunst: Es gibt konkrete Projekte, Abgaben und anwendungsbezogene Aufgabenstellungen, um die Studierenden auf die Arbeit für Auftraggeber vorzubereiten. Kreativität ist auch hier zentral, wird aber mit praktischen Anforderungen verknüpft (etwa eine Kampagne entwerfen, ein Prototyp bauen).

Nach dem Abschluss haben Designerinnen relativ klare Berufsbilder und eine hohe Nachfrage in vielen Branchen. Typische Design-Berufe sind u.a.: **Grafikdesignerin** (Gestaltung von visuellen Kommunikationsmitteln wie Logos, Plakaten, Webseiten), Produktdesigner*in (Entwurf von Gebrauchsgütern vom Möbel bis zum Elektrogerät), Innenarchitekt*in (Gestaltung von Räumen), Modedesigner*in (Mode und Textilgestaltung), Web- oder UX-Designer*in (digitale Anwendungen benutzerfreundlich gestalten) u.v.m. Designerinnen arbeiten häufig in Agenturen, in den Design-Abteilungen von Unternehmen oder freiberuflich mit eigenen Kundinnen. Ihre Arbeit erfolgt meist in Team- und Projektstrukturen und orientiert sich am Markt bzw. den Bedürfnissen von Kunden oder Nutzern. Entsprechend gelten die Jobaussichten in Designbereichen als relativ gut, da in Werbung, Industrie, Medien und technischer Entwicklung immer kreative Gestalter gefragt sind. Künstler*innen dagegen werden – etwas zugespitzt formuliert – nicht “gebraucht”, sondern schaffen sich ihren Bedarf selber: Sie müssen sich oft erst einen Markt für ihre Werke erschließen, was eine große Herausforderung sein kann.

Interessant ist, dass es auch Überschneidungen gibt: Viele angewandte Kunsthandwerke liegen an der Schnittstelle von Kunst und Design. Ein Beispiel ist die Goldschmiedekunst: Die Gestaltung von Schmuck erfordert gestalterisches Können und funktionales Denken (Tragbarkeit, Materialtechnik) wie im Design, lässt demder Schmuckkünstlerin aber auch Freiraum für künstlerischen Ausdruck. Die traditionelle japanische Mokume-Gane-Technik – bei der verschiedenfarbige Metallschichten zu einem Muster verschmiedet werden – ist hierfür ein gutes Beispiel: Sie verbindet handwerkliches Design (Schmuck als Gebrauchsgegenstand) mit kunstvoller, einzigartiger Ästhetik Solche Felder zeigen, dass Ausbildung und Beruf manchmal hybride Formen annehmen können. Einige Hochschulen bieten deshalb Studiengänge an, die Gestaltung und freie Kunst kombinieren, oder es gibt in Kunststudien Überschneidungen mit Design und umgekehrt. Letztlich kommt es darauf an, ob das individuelle Berufsziel eher eine persönlich-künstlerische Laufbahn ist oder die angewandte Gestalterrolle – oft eine Frage des Temperaments, der finanziellen Vorstellungen und der Arbeitsweise, die jemand für sich bevorzugt.

Fazit

Kunst und Design sind zwei Facetten menschlicher Kreativität. Zusammenfassend könnte man sagen: Kunst fragt, Design antwortet. Kunst ist offen, zweckfrei und subjektiv – sie spiegelt die individuelle Perspektive der Künstler*innen wider und lädt das Publikum ein, eigene Bedeutungen zu finden. Design ist zweckorientiert, problemlösend und darauf ausgerichtet, von seinem Publikum verstanden und genutzt zu werden – es verbindet Kreativität mit Funktionalität zum Nutzen der Gemeinschaft.

Dennoch stehen Kunst und Design nicht im Widerspruch, sondern können sich wechselseitig bereichern. Viele Designer schöpfen Inspiration aus der Kunst, um ihren funktionalen Werken einen besonderen ästhetischen oder konzeptuellen Wert zu verleihen. Umgekehrt bedienen sich Künstler gelegentlich der Methoden des Designs, um ihre Aussagen wirkungsvoller zu vermitteln. In der heutigen kreativen Praxis verschwimmen die Grenzen bisweilen: So werden Designobjekte in Museen ausgestellt und Kunstwerke erfüllen mitunter eine praktische Funktiont. Beide Bereiche erfordern Kreativität, Ideenreichtum und gestalterisches Talent – nur mit unterschiedlicher Ausrichtung.

Für kreative Interessierte – ob in der Kunstszene oder als Design-Liebhaber*in in einem Schmuckatelier – lohnt es sich, sowohl die freie künstlerische Perspektive als auch die designorientierte Denkweise zu verstehen. Es vertieft das Verständnis für gestalterische Prozesse ungemein, wenn man erkennt, wann etwas Ausdruck um des Ausdrucks willen ist und wann es einem konkreten Zweck dienen soll. Letztlich sind Kunst und Design wertvolle Teile unserer Kultur: Die Kunst erweitert unseren Horizont und regt zum Fühlen und Denken an, während Design unser Leben täglich praktisch bereichert und formschön gestaltet. Beide haben ihren Platz – und manchmal, im besten Falle, verschmelzen sie zu etwas, das zugleich sinnlich berührt und bestens funktioniert.